S&Tツリーを用いた全社戦略の策定と実行

株式会社テプコシステムズ 社長付 経営戦略推進担当を務める矢口博氏は、10年後を見据えた自社の野心的な変革を達成するため、全社戦略と策定と実行にTOCの考え方を活用しています。TOCの方法論に「使われず」に使いこなす矢口氏に、取り組みの背景や手ごたえ、今後の展望などを尋ねました。前編に続く記事です。

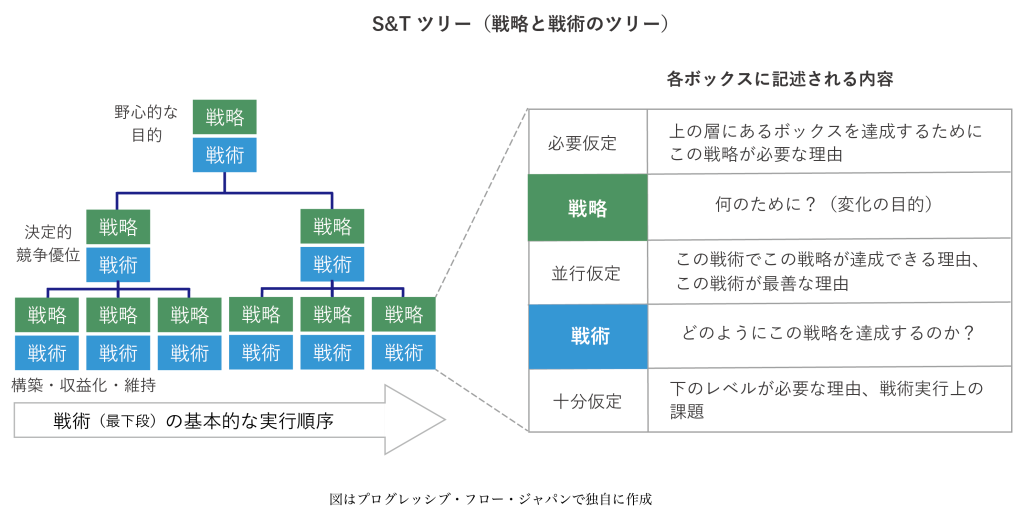

注)S&Tツリー:Strategy & Tactics Tree(戦略と戦術のツリー)、TOC思考プロセスのツールのひとつ。

戦略や戦術をつなぐ構造化されたフレームワーク

―― 自社(テプコシステムズ)が10年後に目指す姿と戦略、そして施策をどのような方法で結びつけたのでしょうか?

矢口氏:戦略を経営計画に落とし込み、さらに各事業部の計画に落とし込むには、全社共通の目的と手段を結び付けていく必要があります。

いろいろと検討しましたが、なかなかお手本になるようなものがありません。ただ、自分なりに本質を突き詰めていく中で、戦略、戦術、前提をつなぐ構造化されたフレームワークが不可欠だという結論に達しました。そこで活用したのが、TOCにおけるS&Tツリー(戦略と戦術のツリー)(*)の考え方です。

当社のS&Tツリーは4階層、50項目の図にまとめられています。1年以上かけて重ねた検討をともに改訂し、現在の形になりました。

このツリーはもともとテプコグループで策定した戦略の立案などに適用していた経験がありました。今回はそれを自社の略策定と経営計画への落とし込みに活用しました。

合意形成するために有効なコミュニケーションツール

―― S&Tツリーの考え方を活用した手ごたえはどうでしたか?

矢口氏:まず、「会社の方向性」という大きなテーマや論点でも構造化されているので理解しやすいことが挙げられます。

何かを実行したならばどのような上位の目的が達成されるのかがわかります。また、「なぜそれが必要なのか」を仮定(アサンプション)という形で明文化しているので、施策の目的が明確に立てやすくなります。さらに、盛り込まれた施策などの要素が多岐にわたっても階層的にアプローチできるので全体感がつかみやすく理解が進みます。

現場の担当者がそれを見れば、「この仕事を何のためにやるのか」という上位の目的が理解できます。そして目的に照らし合わせることで、やるべきことがわかります。

たとえば、施策の進め方についていろいろなアイディアが出てどれがよいかで意見が割れたとき、「でも実現したい目的は同じだよね」ということで意見が集約され、意思決定が円滑になる場面がありました。

「全社としてなにをすべきか」を合意形成するためのコミュニケーションツールとして有効であるという手応えはつかめました。

一方で、「階層化する粒度はどれくらいが適切なのか」という判断や、端的で明瞭な表現の仕方などについてはそれなりの熟練技術が必要であることが実感できました。

(Progressive Flow Japan Ltd.) 代表取締役社長 工藤 崇

―― 今後の取り組みや変革を進める上での課題があればお聞かせください。

矢口氏:S&Tツリーは現在、個別のITプロジェクトなどでもしばしば活用しています。このような考え方はだいぶ組織の中に浸透し、当たり前になってきたという状況です。

ただ、考え方を理解している人とそうでない人で解釈の度合いに大きなギャップが生まれることがあります。そこで継続的に社内での勉強会を通じて知識の習得や人財育成を進めています。

一方、変革のベースラインとなるロードマップ、戦略マップ、バリューチェーンと評価指標(KPI)の3つは、重点施策と推進体制、そして収支計画とリスク・ガバナンスに落とし込まれています。

ただ、それらの達成には現在の組織の機能や構造、評価指標では限界があるなと感じる部分もあります。変える部分と変えなくて良い部分はありますが、両者の整合性を図りつつ、どのようにして新たな状態に移行させるのか、そこに難しさがあると感じています。引き続き、社内で議論を深めているところです。

―― 今後の進展に注目しています。本日はお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。

(インタビュー実施:2025年1月)

→→→ 取り組みの背景を伺った記事前編はこちら

▶️ 記事へのご意見やご感想をぜひこちらの問い合わせフォームからお寄せください。また、弊社SNSへの投稿もお気軽にどうぞ。