プログレッシブ・フロー・ジャパン株式会社

プロジェクトディレクター

めまぐるしい速さで変化し、先々が見通しにくい時代。生きていくために必要な資金を稼ぐ(儲ける)スキルとして、考える力、行動する力、変革し続ける力の大切さを前回のコラムで指摘したのは、プログレッシブ・フロー・ジャパン株式会社のプロジェクトディレクター、河野全克です。今回は「考える力」について掘り下げました。

【河野全克(かわの まさかつ) プロフィール】SHARP(シャープ)を一躍メジャーにした液晶事業のサプライチェーンを長年牽引するとともに、顧客・サプライヤー・自社のwin-win-win(三方良し)により構築した調和の力で事業の発展に大きく貢献した。現場叩き上げだからこそ語れる失敗談やそこからの学びと成功体験、さらにTOCの合わせ技で、真にクライアントに寄り添うコンサルタントとして活躍中。奈良県出身。

すでに備わっている「考える力」

―― まずは「考える力」ということですが、具体的にはどういうもので、どうやって手に入れることができるのでしょうか。

心配ご無用です。というのも、すでにみなさんは「考える力」を習得済みだからです。

「そんなの勉強したことない」と怪訝そうですね。では、皆さんが既に習得していることを理解してもらうための例題を用意しました。どうぞ、ご一読ください。

あなたは朝8時30分に始業する企業に勤めています。自宅から職場までの移動手段は自家用車です。道が混んでいない場合には自宅から職場まで30分で到着しますが、渋滞する通勤時間帯のラッシュ時にはその2倍の時間を見込む必要があります。

さて、この企業に勤めるあなたは、いつ起床し、いつ出発しますか? 出発までの間に何をするか、についてもお答えください。

いかがでしょう。今ある前提条件(始業時間や通勤に要する時間)に基づいて、自動車でいつ出発するか考えたのではないでしょうか? なお、この問題の解は1つではありません。

たとえば、「出発までに家で朝食を食べる人」と「会社の近くのスーパーやコンビニでパンなどを買って食べる人」では、起床したり出発したり時間は異なるはずです。朝起きてすぐテキパキ動ける人、そうでない人といった回答者それぞれの体調や事情によっても起床や出発のタイミングは変わってきます。

この問題を解く過程で気づいてほしいことは、「考える力」はすでに皆さんに備わっているということなんです。より適切な表現をすれば、前提となる条件に基づいて論理的に考える力はほぼ備わっています。

あとは、この「論理的に考える力」をビジネス上で活用して、儲けることです。もちろん考える力を今よりも磨く必要はあるとは思いますが、試験を受けたり資格を取得したりする必要はなく特に費用もかかりません。標準装備された力を日々磨くだけですから。

論理的に考えるためのコツは

ーー では、論理的に考える力をビジネスで役立てるためのコツはあるでしょうか。

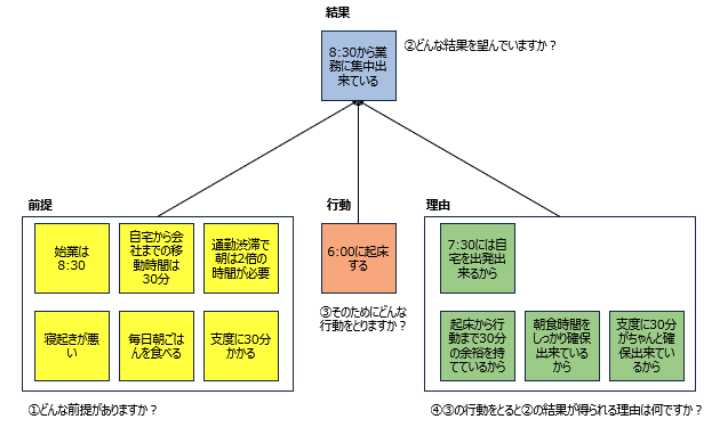

同じ例題を使って、あなたは「遅刻せず業務が開始できる」という結果を得るためにどんな行動をとればよいか考えてみましょう。

最初に考えることは、「どんな前提があるのか? 」の確認です。次のような前提があるとしましょう。

- 会社の始業は8時30分

- 自宅から会社までの移動時間は30分

- 通勤渋滞で朝はその2倍の時間が必要

- 寝起きが悪い

- 毎日朝ごはんを食べる

- 支度には30分かかる

これらの前提条件を踏まえたうえで、どのような行動を取るとよいでしょうか。

私は次のような図を描きながら考えました。

(プログレッシブ・フロー・ジャパンにて作成)

ちなみに、私はこの手法で考える際によくお世話になるのは、ポストイット(付箋)です。

―― 割とアナログな方法ですね。

デジタル全盛時代に、と笑われるかもしれませんが、それが一番シンプルで使いやすいんです。

問題に登場する重要な要素など、何かを思いついたときに書いておきます。納得いかなかったり別なアイディアが浮かんだりしたときはあえて捨てずに、別の付箋に書き出します。書き出してはどんどんホワイトボードや模造紙に貼り付けていき、後で思い直して並べ替えるのも自由です。あらかじめ種類ごとに色分けしておけば取捨選択など整理もしやすく便利です。

「考える」ときにもう一点の重要なポイントは結果に対する「理由」を書き加えることです。こうすると、前提や理由など構成要素同士のつながりと関係性が浮かび上がります。つまり、全体の構造を見通せるロジックができあがります。

若かりし頃 “企業戦士”だった私は、問題解決が他の人より得意なほうだったと思います。おかげで困った局面にはよく駆り出されましたが、「なんで皆、こうしたらこうなって、このように解決できる、っていう流れがわからないんだろう」と疑問に思うことがありました。

その謎が解けてきたのはしばらくしてからです。問題解決が苦手な人は、自分なりのロジックが完成できていないということが次第に見えてきました。

暗黙知を言語化すると問題の本質が見えてくる

―― ロジックが未完成というのは、どういう意味ですか。

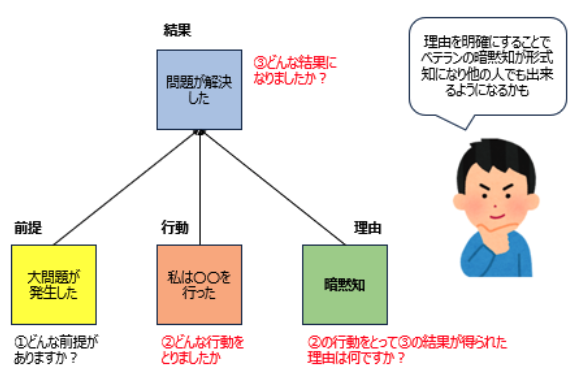

「問題が発生した際、ああしてから、こうする、それから・・・というように行動をすれば解決できる」という関連する要素のつながりがうまく頭の中で描けていないということです。詳しく尋ねてみると、ロジックの中に(付箋のところで述べた)理由が抜け落ちて未完成になっていることが多々ありました。

実はこの理由こそ、いわゆる暗黙知と呼ばれるものです。(暗黙知についてはこちらの記事「新たな知を生み出す組織とは?」もご覧ください)

―― 暗黙知ということは、他者からは見えにくい、ということですか。

そうです。また、自分自身でも「なぜ、その行動をとったのか」という理由は「なんとなく」で、明確に言語化されていないこともありますよね。

このような(人がそのような行動をとっている)理由は案外自他ともに窺い知ることができず、意識的に「なぜ?」と問いを重ねないと見えてきません。

言い換えれば、この暗黙知になっている理由を付箋に書き出すなどして浮かび上がらせて、他の人も見える形にする、つまり形式知化してあげれば、その知識を共有した他の人も(誰でも、とまでは申しませんが)、その行動を納得の上で選択することができるようになるのです。

(プログレッシブ・フロー・ジャパンにて作成)

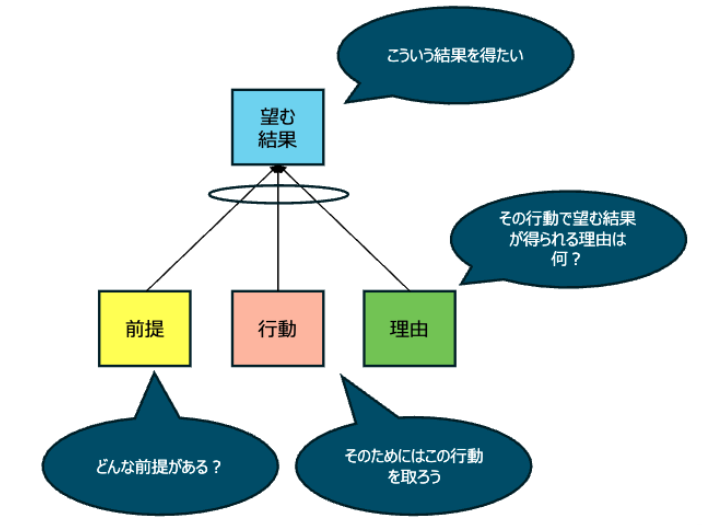

このように「こういう結果を得たい」という目標に対して、前提、行動、理由を矢印でつないでいくと、実は制約理論(TOC)における「ブランチ」と呼ばれているものになりなす。

ブランチという呼び名は耳慣れないかと思います。しかし、このような考え方は日頃からなさっているかもしれませんね。

(プログレッシブ・フロー・ジャパンにて作成)

私はときどき「TOCを学んでみたいが難しそうで躊躇している」「関連書籍を読んだり講座を受けたりしたけれども、よくわからなかった」 という方にお会いすることがあります。

TOCの本質は「分厚い書籍を読んで学ぶ」ものではありません。論理的に考えることにあります。望む結果に対して、前提条件や行動の選択肢、選択の理由などのつながり、つまりロジックを考える。TOCで用いられる考え方は特殊ではなく、日常の中で何気なく用いられているものと共通項が多いなと気づいてもらえればうれしいです。

ーー>次回のコラムでは「考える力」と切り離せない「行動する力」について解説します。

本コラムの内容について、こちらの問い合わせフォームからご意見やご感想をお寄せください。また、弊社SNSへの投稿もお気軽にどうぞ。