人ごとで済まない2024年問題

物流業界ではドライバーの残業制限をはじめ、ガソリン代など燃料価格や諸経費の上昇などにより、人手不足や事業継続が問題となっています。きめ細かな日本の物流システムを支える企業の足もとが揺らげば、日本全体のサプライチェーンや地域の経済・社会、日々の暮らしへとその影響は広範囲に及びます。

一方、こうした人手不足や事業承継の問題は物流業界に限らず、他の業界にも当てはまる深刻な問題です。つまり「2024年問題」は人ごとでは片付けられない面があります。

問題を解決する糸口はどこにあるでしょうか? ピンチをチャンスに変えるにはどうすればよいでしょうか? 運送に関わる業界分析を例にプログレッシブ・フロー・ジャパンなりのアプローチを探ってみます。

トラック輸送の担い手は中小企業

まず、日本における国内貨物の状況を概観しましょう。2022年度の総輸送量は、重量ベースで年間約42億トン、重量に距離をかけた輸送活動量(トンキロ)ベースでは、4,090億トンキロでした。近年の推移では、重量ベースでみると、リーマン・ショック後の2010年度に50億トンを切ってからはほぼ横ばい、または微減、さらにコロナ禍以後の2020年度には41億トン台まで減少しました。コロナ禍が一服してからはいくぶん持ち直しがみられます。

輸送モード別にみると重量ベースではトラック輸送が9割を超えます。トンキロベースでも海運を上回り、トラック輸送は主役の座にあります。大きな理由はトラックが有する移動の柔軟性です。鉄道は駅に、海運は港に、航空路線は空港に貨物を持ち込む必要がありますが、トラック輸送は、整備された高速道路網があることに加え、道路事情が許せば配送先までダイレクトに届けられるのが強みです。いわゆるラストマイルの担い手です。

次に、他者の貨物を有償で輸送する営業用トラック(緑地のナンバープレート)のうち、不特定多数の荷主から集荷した貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業(宅配便を含む)は、99%以上が中小企業(資本金3億円以下又は従業員300人以下)です。

そして、営業用トラックで運搬する貨物は、生産(39.0%)、建設(35.7%)、消費(25.3%)に関連する貨物で占められます(比率は2022年度)。近年はネット取引の拡大により、小口貨物輸送が増加傾向にあります。宅配便は取扱個数が年々増え、巣ごもり消費が増えたコロナ禍を背景に2022年度には、50億個を超えました(公益社団法人 全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2024」より)。

物流における2024問題の中心には、営業用トラックで運送する中小規模の事業者の存在があることが浮かび上がります。そこで私たちは事業者へのヒアリングを通じて、現場ではどんなことを問題として抱えているのか、教えてもらいました。

列挙された数多くの問題

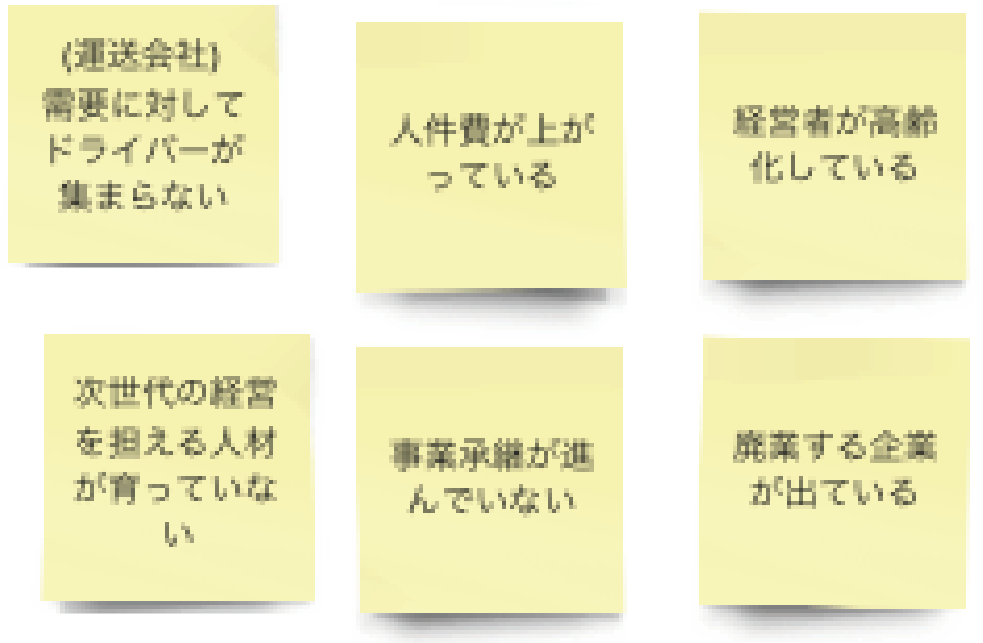

以下は、挙げられた問題の一部を記したものです。

【人手不足に関するもの】

- 需要に対してドライバーが集まらない

- ドライバーになりたい人が減っている

- 世間(特に若者)から魅力的な業界と認知されない

- (ドライバーだけでなく)ドライバー以外の人材もなかなか採用できない

- 自社の人件費が上昇している

- 需要がドライバーのキャパを超える時は案件を断っている

- 需要がドライバーのキャパを超えない時は、ドライバーはフル稼働できない

- 必要な時にスポット社の車がなかなか見つからない(忙しい時期はかぶる)

【事業を取り巻く不確実性】

- お客様である荷主(製造業)は需要の変動が読めない

- 天候要因等で需要は変動する

- 稼働率:現在5−8割程度。積載率:大型車80−90%(よほどの重量物でない限り)、中小型車50−70%(重さの関係もある)

【運送事業の難しさ】

- 安定的に物量を維持することが難しい

- 安定的に利益を維持することが難しい

- 人件費の相場が上がっている

- 取引先に対して値上げしづらい

- 荷主(製造業)自体も物流コストを製品の値上げに転嫁できていない

- 魅力的な給与条件を提示することは難しい

- 毎週のようにM&Aの話が舞い込んでくる

【資金繰り】

- トラックの投資額が大きい

- トラックへの投資などで多額の借金を抱えている

- 銀行は担保がないとなかなか貸し付けてくれない

- 事業成長のための資金を銀行から調達することが難しい

【人材育成と事業承継】

- 経営者が高齢化している

- 廃業する企業が出ている

- 事業承継が進んでいない

- 長期的な投資である社員育成に資金を割り振ることが難しい

- 次世代の経営を担える人材が育っていない

問題を通じて、次のような状況がうかがえます。主に製造業(メーカー)を荷主とする中小の運送会社は、高齢化し減少傾向にあるドライバーなどの人手をやりくりしながら変動する需要に対応している。ただ、どうしても受けきれなくて断ることもある。売上が安定しないために将来を見据えた人材の育成やトラックなどの設備に振り向ける先行投資の余力が十分にないーー。いかがでしょう。皆さんの業種業界と共通するものはないでしょうか?

では、こうした状況のどこに問題の本質、または問題となる状況を律する制約があるのでしょうか?

列挙された問題を分類し、それぞれの因果関係とつながりを可視化する作業は、次回コラムでご紹介したいと思います。

本コラムの内容について、こちらの問い合わせフォームからご意見やご感想をお寄せください。また、弊社SNSへの投稿もお気軽にどうぞ。